湖北エリアのドライブ・スポット

長浜市、米原市の、キャンピングカーで行くおススメのドライブ・スポットを紹介しております。

長浜市、米原市のエリア別、湖北八景、浅井長政ゆかりの地、豊臣秀吉ゆかりの地、功名が辻ゆかりの地などのテーマ別でも一覧を分けています。

長浜市

米原市

| ・伊吹山 | ・醒井宿 | ・地蔵川(梅花藻) |

| ・醒井木彫美術館 | ・醒井延命地蔵尊 | ・旧醒井郵便局局舎 |

| ・滋賀県醒井養鱒場 | ・ローザンベリー多和田 | ・三島池 |

| ・グリーンパーク山東 | ・ジョイいぶき | ・道の駅 近江母の郷 |

| ・奥伊吹ふるさと伝承館 | ・柏原宿 | ・番場宿 |

| ・鎌刃城跡 | ・天野川のホタル | ・法秀院の墓 |

| ・若宮氏館跡 | ・大谷吉継の首塚 | ・北畠具行卿墓 |

| ・徳源院 | ・山津照神社 | ・坂田神明宮 |

| ・青岸寺 | ・蓮華寺 |

湖北八景

母なる湖・琵琶湖や豊かな山々とともに、歴史を築きあげてきた湖北には、さまざまな見どころが満載です。湖北の魅了する8つの景観を「湖北八景」と呼んでいます。奥深き魅力ある、自然豊かな北びわこへ出掛けてみませんか。

| ・長浜城歴史博物館 | ・小谷城跡 | ・余呉湖 |

| ・竹生島 | ・伊吹山 | ・醒井宿 |

| ・湖岸の絶景スポット(湖岸道路・豊公園・湖北水鳥公園) | ||

浅井長政ゆかりの地

湖北ゆかりの人物で一番に挙げられるのが、浅井長政(あざい ながまさ)でしょう。戦国時代の武将で小谷城で生まれ、織田信長と同盟を結び信長の妹の市を妻としました。後に長政は信長との同盟を破棄し、織田信長・徳川家康連合軍と争い、最終的に小谷城に籠城するが陥落。そして自害しました。

浅井長政の名は、後に戦国時代を題材にした映画やドラマにも数多く取り上げられる、長政の娘達、いわゆる浅井三姉妹、茶々、初、江の父親として出てきます。

| ・小谷城跡 | ・小谷城戦国歴史資料館 | |

| ・姉川古戦場 | ・浅井歴史民俗資料館 | |

| ・実宰院 | ・三田村氏館跡 | ・血原塚 |

豊臣秀吉ゆかりの地

浅井家が滅んだあと、小谷城攻略で働いた豊臣秀吉は、織田信長から浅井の旧領を拝領し、長浜城を築城し城下町として繁栄に導きました。そのために、湖北には豊臣秀吉ゆかりの地がたくさんあります。

| ・長浜城歴史博物館 | ・賤ヶ岳古戦場 | |

| ・豊国神社 | ・曳山博物館 | ・大通寺 |

| ・慶雲館 | ・小谷城跡 | |

功名が辻ゆかりの地

大河ドラマ『功名が辻』は、山内一豊と妻・千代の物語です。千代は米原市飯で生まれ、諸国流浪中の一豊と出会い、妻になったとされています。

| ・長浜城歴史博物館 | ・小谷城跡 | ・姉川古戦場 |

| ・賤ヶ岳古戦場 | ・法秀院の墓 | ・若宮氏館跡 |

| ・曳山博物館 | ・大通寺 | |

参考:滋賀びわ湖観光情報、長浜・米原を楽しむ観光情報サイト

キャンピングカーのレンタル

キャンピングカーのレンタルなら、 AROUND JAPAN RV Rental にお任せください。

キャンピングカーのレンタルなら、 AROUND JAPAN RV Rental にお任せください。

⇒ AROUND JAPAN RV Rental 予約サイト

湖北エリアのドライブ・スポットの場所

黒壁スクエア

長浜・黒壁スクエアは、古いまちなみの中の伝統や新しいアート、自然の豊かさを同時にお楽しみいただける場所です。

続きを読む黒壁ガラス館

明治33年(1900年)に銀行として建てられた木造洋館が平成元年、黒壁ガラス館として生まれ変わりました。

続きを読む海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館

フィギュアミュージアムは、食玩を中心とした小さなフィギュアたちをジオラマ展開にして、ドラマの舞台を設定、箱の中の世界を見せようという試みです。

続きを読む長浜城歴史博物館

長浜城は、僅かな石垣と井戸だけが残されていましたが、昭和58年(1983)に安土桃山時代の城郭を模して「昭和新城」を復元されました。内部は歴史博物館として公開されています。

続きを読む豊公園

江戸時代前期に廃城となった長浜城。その城跡に明治42年(1909年)に作られたのが豊公園(ほうこうえん)です。長浜城主であった豊太閤・豊臣秀吉にちなんで「豊公園」と名付けられました。

続きを読む長浜鉄道スクエア

長浜鉄道スクエアは、「旧長浜駅舎」、「長浜鉄道文化館」、「北陸線電化記念館」の3施設からなる鉄道資料館です。

続きを読む慶雲館

慶雲館(けいうんかん)は、長浜の豪商・浅見又蔵氏が明治天皇の御休憩所として建築しました。 長浜市では、まちの迎賓館として建造された慶雲館を、一般公開しています。

続きを読む湖北野鳥センター

湖北野鳥センターは、湖北町水鳥公園内にあり、展望窓からフィールドスコープや双眼鏡を使って珍しいコハクチョウやオオヒシクイなど琵琶湖の水鳥の観察ができ、専門員が鳥や自然についてわかりやすくご説明します。

続きを読む湖北水鳥公園

尾上港から南へ湖岸道路に沿った約2.5kmの周辺は、湖北の名所水鳥公園です。ここでは220種2万羽近くの水鳥が確認でき、バードウォッチングが楽しめます。

続きを読む早崎内湖ビオトープ

早崎内湖ビオトープは、干拓田の4分の1を灌水し調査を行っている、日本最大のビオトープ実験地です。

続きを読む竹生島

パワースポットとして知られる竹生島(ちくぶしま)には、宝厳寺と都久夫須麻神社が祀られています。長浜港や今津港から竹生島クルーズで竹生島へ渡ることができます。

続きを読む余呉湖

余呉湖は、賤ヶ岳を一つ隔てた琵琶湖の北にあります。面積約1.8平方キロメートル・周囲約6.4km、水深13m、三方を山で囲まれた断層盆地にあって、琵琶湖との水面落差が49m近くあります。

続きを読む奥琵琶湖パークウェイ

奥琵琶湖パークウェイは、びわ湖の最北端に突き出た葛籠尾半島(つづらおはんとう)を縦に走る、18.8kmの風光明媚なドライブコースです。つづらお展望台からは、びわ湖の4分の1以上の景観を臨むことができます。

続きを読む道の駅 塩津海道・あぢかまの里

道の駅 塩津海道あぢかまの里には、奥びわ湖の多彩な魅力を感じることができる、色々な施設があります。

続きを読む奥びわスポーツの森

奥びわスポーツの森は、湖周道路沿い、琵琶湖に面して広がるスポーツ施設です。手軽にスポーツを楽しみたいという人に大変人気があります。

続きを読む小谷城跡

小谷城(おだにじょう)は、長浜市の小谷山(495.1m)にあり、浅井(あざい)家が3代にわたって居城としていました。築城は大永5年(1525年)ごろで、中世三大山城のひとつです。

続きを読む小谷城戦国歴史資料館

小谷城戦国歴史資料館(おだにじょう せんごくれきし しりょうかん)は、史跡小谷城跡内にある「戦国大名浅井氏と小谷城」をテーマにした資料館です。

続きを読む浅井歴史民俗資料館

浅井歴史民俗資料館(あざい れきしみんぞく しりょうかん)は、郷土学習館・糸姫の館・鍛冶部屋・七りん館の4つの施設がならぶユニークな資料館です。

続きを読む浅井文化スポーツ公園

「スポーツ・文化・レクレーション活動の促進と振興」「若者を魅きつけるまちづくり」を目指して建設された浅井文化スポーツ公園。

続きを読む横山城跡

横山城は、長浜市東部の丘陵上に造られ、東に伊吹山、西に琵琶湖、北に小谷城を見、眼下には北国脇往還を見下ろす軍事・交通の要衝に位置しています。

続きを読む曳山博物館

曳山博物館(ひきやまはくぶつかん)は、「長浜曳山祭」を紹介する博物館です。平成12年(2000年)に開館し、長浜曳山祭について学べる長浜の名所となっています。

続きを読む五先賢の館

五先賢の館(ごせんけんのやかた)は、浅井町ゆかりの五人の先人(相応和尚、海北友松、小堀遠州、片桐且元、小野湖山)の偉業を、50点にも及ぶ展示品と映像で分かりやすく紹介。

続きを読む国友鉄砲ミュージアム

国友鉄砲ミュージアムは、1987年(昭和62年10月)滋賀県長浜市国友町に開館した、火縄銃専門のミュージアムです。

続きを読む東アジア交流ハウス 雨森芳洲庵

東アジア交流ハウス 雨森芳洲庵(あめのもりほうしゆうあん)は、1984年(昭和59年)に芳洲先生の出身地に建設したものです。

続きを読む虎姫時遊館

「虎姫文芸館」と「戦国虎御前館」の2ゾーンで構成され、「遊び・集い・学ぶ」をテーマに、虎姫の魅力や歴史、伝説などを紹介しています。

続きを読む高月観音の里歴史民俗資料館

高月観音の里歴史民俗資料館は、地域文化財の総合資料センターとして歴史的遺産の調査研究と保存をはかり、また広く文化財を公開するため、開館しました。

続きを読む姉川古戦場

野村町の南端を流れる姉川の野村橋付近一帯は、戦国時代に壮絶な戦いが繰り広げられた所です。

※姉川の戦い(1570年6月)

血原塚

血原(ちはら)は、姉川の戦い(1570年6月)で、最も激戦が繰り広げられたと言われている場所で、多くの血が流れて真っ赤に染まったことから「血原」という地名になったと言われています。

続きを読む虎御前山

戦国時代、織田信長が小谷城の浅井長政を攻めた折、最前線として虎御前城を築き、柴田勝家の陣が置かれました。

続きを読む陣杭の柳

陣杭の柳(じんごのやなぎ)は、姉川の合戦における織田信長の本陣跡。ここに立つ柳は信長が陣太鼓をかけて指揮をしたといわれています。

続きを読む三田村氏館跡

三田村氏館跡は、浅井長政家臣の三田村氏の居城跡。姉川の合戦では、朝倉義景の総大将朝倉景健の本陣となりました。

続きを読む賤ヶ岳古戦場

安土桃山時代、本能寺の変で織田信長が倒れた後、豊臣秀吉と柴田勝家との間で権力争いが生じ、武力をもって決着を付けようとしました。これが俗にいう「賤ヶ岳の合戦」です。

続きを読む茶臼山古墳

茶臼山古墳は、姉川の戦い前の横山城攻めの際には、織田信長・徳川家康が陣としてこの古墳を利用し龍ヶ鼻砦とも呼ばれます。

続きを読む山門水源の森

約3万年の歴史を持つ山門水源の森。

続きを読む豊国神社

豊国神社(ほうこくじんじゃ)は、安土桃山時代、秀吉の没後に長浜の町民がその遺徳を偲んで建立。事代主大神、豊臣秀吉、加藤清正、木村重成を祭神としています。

続きを読む宝厳寺

宝厳寺(ほうごんじ)は竹生島にある、真言宗豊山派、巌金山の号を持つ、西国三十三観音霊場第30番札所。本尊の大弁財天は、江ノ島・宮島と並ぶ「日本三弁才天」の一つです。

続きを読む竹生島神社

竹生島神社(ちくぶしまじんじゃ)の祭神は湖水を支配する浅井姫命。明治4年(1871)の神仏分離以前は、竹生島明神、または竹生島弁財天社と呼ばれ、宝厳寺を別当としました。

続きを読む大通寺

大通寺(だいつうじ)は、真宗大谷派(東本願寺)の別院。正式には無礙智山(むげちざん)大通寺といいますが、一般に「長浜御坊」の名で呼ばれています。

続きを読む長浜八幡宮

長浜八幡宮は、誉田別尊(ほむたわけのみこと)、足仲彦尊(たらしなかつひこのみこと)、息長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)を祭神とする神社です。

続きを読む実宰院

実宰院(じっさいいん)にまつわる伝承として、小谷城落城の際、浅井長政は姉である見久尼に三姉妹と母お市の方を匿ってもらうよう依頼しました。

続きを読む知善院

知善院(ちぜんいん)は、大津市坂本西教寺の末寺で天台真盛宗の寺。戦国時代末期に豊臣秀吉が長浜城を築城した際、小谷城から移して鬼門を守らせたといいます。

続きを読む北国街道 木之本宿

北国街道 木之本宿は、地蔵院の門前町として栄えたところ。北国街道と北国脇往還が交わる宿場町で、旅人と木之本のお地蔵さんの参拝客で賑わいました。

続きを読む木之本地蔵院

木之本地蔵院(きのもとじぞういん)は、眼の仏さまとして知られる寺です。毎年8月の「大縁日」には多くの露店と遠近よりの参拝客で大変賑わいます。

続きを読む渡岸寺観音堂

渡岸寺観音堂(どうがんじかんのんどう)のお堂に安置される十一面観音は、日本彫刻史上の最高傑作といわれ、祈りの仏にふさわしい、慈愛に満ちたお姿の観音さまです。

続きを読む石道寺

石道寺(しゃくどうじ)は、己高山麓にある真言宗豊山派の寺。平安末期の作と伝えられる本尊の十一面観音像は国指定の重要文化財です。

続きを読む伊香具神社

伊香具神社は、未開の湖沼地であった頃祭神が来て開拓し、その後子孫を守護するために鎮座したといい、天武天皇の白鳳10年以前に子孫である伊香宿祢豊厚が社殿を建立したといいます。

続きを読む伊吹山

伊吹山は滋賀県の最高峰(標高約1377m)。日本百名山のひとつで、がっしりと構えた山容は男性的です。伊吹山ドライブウェイの山項駐車場から伊吹山山頂までは徒歩で20分程で登ることができます。

続きを読む醒井宿

醒井宿(さめがいしゅく)は、中山道61番目の宿場町。醒井の地名の由来ともなった「居醒の清水」を源流とした地蔵川の流れに沿って、今も風情ある町なみが続いています。

続きを読む地蔵川

地蔵川は、「居醒の清水」(いさめのしみず)などから湧き出る清水によってできた川で、大変珍しい水中花「梅花藻(バイカモ)」で有名です。

続きを読む醒井木彫美術館

醒井木彫美術館は、里上丹生の木彫りの美術館です。醒井の湧水の水系となっている霊仙山の麓、木彫の里上丹生の木彫りは江戸時代から伝わる滋賀県指定の伝統工芸品です。

続きを読む醒井延命地蔵尊

弘仁8年、大干ばつの時、伝教大師が醒井で地蔵菩薩を彫刻して降雨を祈願し、大雨が3日間降り続いたという。御丈1丈2尺の花崗岩による丸彫りの座像。

続きを読む旧醒井郵便局局舎

建物の創建は大正4年(1915年)で、米国出身のウィリアム・メレル・ヴォーリズがその設計に携わっていたことで知られています。

続きを読む滋賀県醒井養鱒場

滋賀県醒井養鱒場は、明治11年に固有種ビワマスの養殖を目的に設立され、明治41年に全国にさきがけて鱒類の完全養殖に取り組み成功した日本最古の養鱒場です。

続きを読むローザンベリー多和田

自然に囲まれた静かな山あいに、バラやクレマチスや四季折々の山野草が植栽される、13,000平方メートルもの広大なイングリッシュガーデンです。

続きを読む三島池

今から700年ほど前に、農業用水池として造られた楕円形の池です。昔からさまざまな水鳥や野鳥が飛来し、鳥獣や魚貝類が保護されています。昭和32年(1957)マガモの自然繁殖を確認しています。

続きを読むグリーンパーク山東

グリーンパーク山東は、自然の宝庫「三島池」に隣接した総合公園。AC電源・水道もあるオートキャンプ・サイト(キャンピングカーで利用可)があります。

続きを読むジョイいぶき

ジョイいぶきは伊吹山の麓にある、公民館、保健センター、文化ホール、屋内運動場などの施設のほか、薬草風呂、薬草園などが併設された複合施設です。

続きを読む道の駅 近江母の郷

道の駅 近江母の郷は、びわ湖畔のレジャー拠点として、文化型とスポーツ型の両面をもった「学び、憩い、遊ぶ」をテーマとする複合文化施設です。

続きを読む奥伊吹ふるさと伝承館

奥伊吹ふるさと伝承館は、伊吹山北方の姉川上流部の甲津原にある、江戸時代初期の旧農家住居を改築し、奥伊吹特有の歴史や民族文化を後世に伝える資料館です。

続きを読む柏原宿

米原市柏原は、江戸時代中山道60番目の宿として、たいそう賑わった宿場町です。長さが1.5kmと近江国最大級の宿場であり、昔ながらのまちなみを残しています。

続きを読む番場宿

番場宿(ばんばじゅく)は、長谷川伸の戯曲『瞼の母』で一躍脚光を浴びた中山道の宿場町です。「番場の忠太郎」の故郷として、蓮華寺の境内に忠太郎地蔵尊が立てられています。

続きを読む鎌刃城跡

鎌刃城跡(鎌刃城跡)は、戦国時代の山城・鎌刃城跡。石垣、堀切、曲輪(くるわ)などが見事に残り、城の規模は東西・南北とも400mに及び、湖北では小谷城に次ぐ規模を誇ります。

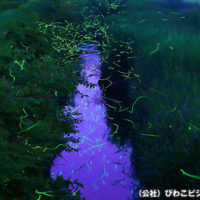

続きを読む天野川のホタル

この地域は「長岡のゲンジボタルおよびその発生地」として1952年(昭和27年)、国の特別天然記念物として指定されています。

続きを読む法秀院の墓

山内一豊の母・法秀院の墓。

続きを読む若宮氏館跡

山内一豊の妻の千代は、若宮喜助友興の子として、弘治三年(1557年)にここで生まれと言われています。隣村の長野家に身を寄せていた山内一豊母子と出合い、一豊の妻になったされます。

続きを読む大谷吉継の首塚

関ヶ原の合戦(1600)で、西軍・石田三成の参謀として奮迅の働きをした大谷吉継(1559~1600)の首塚と伝えられる石塔です。

続きを読む北畠具行卿墓

元弘の変(1331)で失脚した北畠具行(きたばたけともゆき)の墓。清瀧寺徳源院の南700m、丸山(285m)の山頂にあります。

続きを読む徳源院

徳源院(とくげんいん)は弘安9年(1286)、京極氏の初代氏信が建立。京極家歴代の菩提寺である天台宗の寺。

続きを読む山津照神社

山津照神社は(やまつてるじんじゃ)、老樹に囲まれた落ち着いた雰囲気の神社で、奈良時代息長氏祖神を祀って創建されたといわれます。

続きを読む坂田神明宮

坂田神明宮境内には、天照大神(あまてらすおおみかみ)を祭神とする坂田神社と豊受毘売命(とようけひめのみこと)を祭神とする岡神社の2社があります。

続きを読む青岸寺

青岸寺(せいがんじ)は、太尾山西麓にある曹洞宗の禅刹。もとは不動山米泉(べいせん)寺といい、南北朝の初期、京極道誉による関基と伝えられています。

続きを読む蓮華寺

長谷川伸の小説「瞼の母」の舞台として知られ、番場の忠太郎の故郷として、境内に忠太郎地蔵尊が立てられています。

続きを読む